現社長の祖父(紋弥)の生家は農業を営む傍ら、農閑期には雑貨を商っていました。紋弥が17、18歳ごろに両親がなくなりました。それから紋弥は大変な苦労をすることになります。

商いの雑貨はなんでも扱いました。その中に、いつの日か人形も入ってきました。お店とはいっても、自宅の軒先に人形その他をおいただけの、ごくごく質素なものでした。そして、その商いの内容の比重がだんだん人形中心になっていきました。

その頃は「雛市」と呼ばれる雛人形やひな祭りに使う道具類を売る市(いち)が各地にたちました。現在のような店舗然としたものではありませんが、人々の人形に対する関心は高く、思いの外良く売れたといいます。紋弥も、家族総出で組みたてた人形を荷車(リヤカー)に積んで渋川や箕郷町(みさとまち)、果ては片道2時間以上かけて沼田や中之条などの遠方にまで泊りがけで売りにでかけています。雛市といえば、その町の主だった商店の店先を借りて店(たな)を開くというのが常で、紋弥も下駄屋などの店先を借りては商売に精を出したのです。

紋弥が始めた石倉人形店ははっきりした創業は量りかねますが、様々な話をつなぎ合わせると およそ明治42年ということに落ち着きます。

現在の人形店の業務内容は販売が主体となりますが、この頃の人形店は仕入れた材料を家族全員で切ったり貼ったりして人形そのものを組み立てていくのが当たり前の時代です。それだけに人形販売の最盛期の忙しさは半端なものではなく、夜は仕込みの作業に追われながら朝は薄暗いうちから市へ荷車を引いて人形を売りに行くという厳しい生活が続くのでありました。

そんな紋弥を語る上で妻キミのことを忘れることはできません。紋弥を陰に日向に支え、店を盛り立てたのがキミでありました。キミは群馬町の出身で、生家は農家。非常に商才のあった人でした。どちらかといえば職人気質であった紋弥を助け、材料の仕入れの発注から経理、接客までこなしました。そうしたキミの尽力もあって、店も順調な歩みを続けました。

大正から昭和にかけて、石倉人形店は順風満帆に成長を遂げていきました。

それとは裏腹に世の中はきな臭い匂いを伴って戦禍へと突入していきます。

第二次世界大戦の勃発であります。戦争という大儀名分のためにすべてが黙殺されたこの時期、人形の材料調達はままならず人形作りは困難を極めました。

ですが、いつの世も子を思う親の気持ちは同じです。戦時中という非常時にありながらも、人形を求める人の姿が消えることはありませんでした。そのため物の不足する中にあっても材料を掻き集め、人形を作っていったのです。人形本体はいうに及ばず、ケースに使われたガラスなどは写真たてのガラスをつなぎ合わせて代用したというエピソードも残っています。

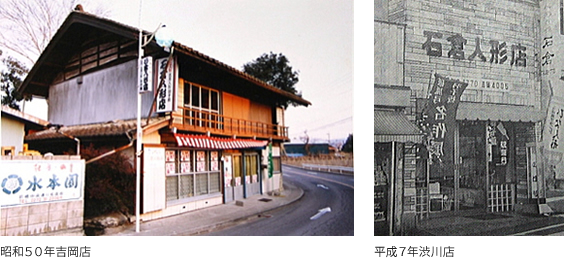

紋弥は、この戦争前、これまで雛市の時に常場としていた渋川の商店を買い上げ、支店ともいえる渋川店を開設していきます。戦争も終結し世の中も落ち着き始めると、むしろ交通の便がよく市のメインストリートに立地していた渋川店の方が中心となっていきました。

その渋川店は現社長の父である昭一に任されていくようになりました。

昭一は勢多農林高等学校を卒業するとすぐに特攻幹部候補生に志願、特攻隊に入隊しました。

終戦時は広島に赴任中で、被爆するものの奇跡的に助かり、群馬に戻り、後に八木原町出身の君子と結婚。二人三脚で渋川店を盛り立てていくことになるのです。次第にメインとなった渋川店の発展は交通網の発達だけでなく、昭一・君子夫婦の惜しみない努力と紋弥が築きあげた信用が大きかったのはいうまでもありません。また、日本社会も高度成長期にあり、 「つくればつくるだけ売れた」時代が続いていくのです。

こうした歩みを経て、石倉人形店は昭和63年11月23日、120坪の吉岡総本店を新築オープン、社名も「人形の館 石倉」と改め、新たな一歩をふみ出していくのです。

現社長のめざした店作りは「本物をお届けする人形専門店」の実現です。

5月5日が過ぎると、全国の職人さんの工房・工場を廻り、衣装や色彩を自社オリジナルにして、自信をもってお客様に提供できる商品開拓に励んでいます。

平成18年には人形に最適な条件を備えた80坪の工房兼倉庫を新築し、創業100年に向けて心構えを新たにしています。

工房では、社長自身が全ての人形の頭(顔)と胴を組み上げております。

お人形の座る位置、持ち物、男女の差などを考慮して、首をさす角度を変えて表情をだしながら組み上げています。

手間はかかりますが、いつまでもおひなさまを楽しんでいただくために努力を惜しみません。

現社長も一般企業ならば定年を迎える年齢に近づき、改めて日本文化の継承、啓蒙の大切さを感じているこのごろです。文化遺産ともいえる節句の行事が今後も引き継がれていくように尽力したいと思っています。

先代から受け継いだ家業ですが、お客様の「わが子を思う心」によって支えられてきました。

恩返しができるように一日も長く続けていきたいと思っています。

「1995年ぐんま経済新聞」に掲載された記事を元に加筆しました。